このコラムでは、弊社をより知って頂くため道具や技術の基礎知識を紹介します。

中には過去の瓦版の記事もありますが、ご自宅を快適に長持ちさせるための情報ですので必要に応じて読んで頂ければと思います。

中には過去の瓦版の記事もありますが、ご自宅を快適に長持ちさせるための情報ですので必要に応じて読んで頂ければと思います。

|

釘を打ったり、ノミを叩いたりするのに使う大工道具の「げんのう」。玄能または玄翁とも書き、生殺石を砕いた玄翁和尚に由来していると言われています。 玄能は金づちの一種で、主に両側が打面になっている物の事を言います。先端の両方が平らに見えますが、片側は普通に釘を打つための平面、反対側は出っ張った曲面になっています。木に傷を付けない為の作りで、「木殺し」と呼ばれ、最後の一打ちに使われます。 玄能の種類は断面が丸、四角、八角など、対称の形をした両口玄能と 、片方が尖った片口、舎型、舟手型など多岐に渡ります。また、関東は両口、関西では片口が多く見られるなど、地域によっても違いがあるようです。 柄もカーブの付いたものと、まっすぐなもの、素材も白樫やグミなど様々なものがあり、自分の使い勝手や用途に合わせて槌と組み合わせることが可能です。柄は木の状態で買ってきたものを、自分で削って使います。皮の部分を残したり、模様を刻んだりする職人もいます。 右下の写真は米澤工務店で実際に職人が使用している玄能です。槌も柄も様々で、一番右の小さいものはダルマ玄能と言い、ノミを打つのに使われています。柄の部分は牛殺しと言う木が使われており、牛の鼻輪を通す時、穴をあけるのに使われるほど丈夫な木でできています。左端はヤマキチ玄能と言う九州の玄能で、普通(真ん中の3本)の玄能より平たくなっています。左から二番目はゴムの柄になっており、握力が弱くても簡単に打てる構造です。 このように職人それぞれがこだわりの道具を使って、日々の作業をしています。 |

|---|

|

木材の表面を削り平滑に整える大工道具「鉋(かんな)」。鉋はどこの鍛冶職人や工場が作ったかわかるように種類毎に名前が付けられており、鉋刃と裏金を密着させて使う2枚鉋が一般的です。 台(鉋の木の部分)は樫等の硬い木で作られています。鉋刃も、地金と鋼の二種類で構成されておりこの鋼の種類によってその鉋の特性や切れ味が大きく左右されます。長い木材をまっすぐ仕上げる為に台が長くなっている長台鉋、丸太などを削る為に鉋台が局面になった反り台などもあります。海外では木材が硬いため鉋を押して使いますが、日本では杉・桧などの柔らかい木材が主流のため、引いて使うように造られています。 鉋は刃を自分で研ぎ、台も刃も調整が必要なデリケートな道具なのでもっとも大工の「職人」としての腕が問われます。熟練の職人になれば、長い木材も鉋屑を途切れさせることなく鏡のように仕上げることが可能です。 写真は社長の鉋で小さいのが木の切断面を削る「小口鉋:兼定」、真ん中が一般的な鉋で「寸八鉋:山城守」、一番長いのが特注で鍛冶職人に作ってもらい社長の名前、寿人から命名した「長台鉋:寿」です。 |

|---|

|

昔ながらの大工道具の一つに「のみ(鑿)」があります。のみは木材に穴をあけたり削ったりするのに用いますが、手入れが非常に難しい道具なので、のみの手入れの状態で大工の腕が判断できるとも言われています。 のみはシンプルな道具に見えますが、良い状態にするには刃を研ぎ、裏(刃の裏側)を整え、かつら(柄の金属部分)を削る等と手間を掛ければいくらでも掛けられる道具になります。大工が使用する一般的なのみは「追追入のみ」と呼ばれる細かな部分を加工するもので通常1組10本セットになります。 当社の現場担当はそれぞれが専用ののみセットを所有していますが、さらに社長・専務・佐藤・大槻はより大きい「叩きのみ」も所有しています。叩きのみはより大きな柱や梁などを加工するために作られたのみで一本一本バラ売りもあれば銘柄をそろえたセット品もあり、今ではなかなかお目にかかれません。のみは使う大工のこだわりでもあり社長は自分で特注した刃幅が70㎜もあるのみを使用し、専務は気に入る叩きのみが見つからず行商している金物屋に頼み1年かけて新潟は越後で6本組の叩きのみを見繕ってもらうほどでした。 のみの柄にあたる部分も通常は「赤樫」の木で作られますが、大槻が使用している柄は「黒檀」という非常に硬い木で作られています。仕事でも道具でもこだわりを持つことが職人の特徴かも知れません。 |

|---|

|

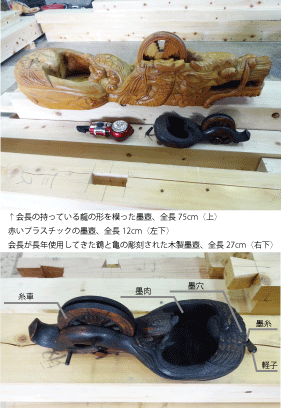

大工道具の墨壺をご紹介します。墨壺は材料に直線を打ったり、墨差しを使って字を書くときに使う道具です。その歴史は古く、エジプト時代から使われていたとも言われています。現代でも使われている墨壺と糸と糸車のすべてを一体化したものが中国で考えられ、日本では法隆寺に使われている最も古い材料に、墨壺を使って打ったと思われる墨線の跡があり、この時代から使われていたとされています。墨壺には、昔から親しまれてきた木製と使い勝手を向上させ現在の主流となっているプラスチック製あります。 墨壺は「糸車」「墨穴」「墨肉」「墨糸」「軽子-かるこ」、「廻手-かえで」などの部分からできています。木の墨壺は実用的な物から巨大な物まであり、彫刻が施されているものが多く高級品はもはや工芸品であり見た目にもとても綺麗です。プラスチックでできた墨壺は木で出来た墨壺とほぼ同じなのですが木で出来たものとの違いは「廻手」がなく、自動で墨糸を巻き取ることができます。デザインも木製に比べてシンプルで持ち運びか楽にでき、値段も安価です。墨壺は墨肉に水と墨を入れ使用しますが、この時墨を入れすぎないよう注意が必要です。墨を入れすぎてしまうと墨糸にたくさん墨がついてしまい、材料に墨を打つ時に墨がにじんだり飛び散り汚してしまうからです。墨壺は軽子(糸の先端にあり針がついている部品)を材料に刺し墨壺本体を持って糸を引出しながら移動した後に、本体を材料に押し付けてピンと張った糸を弾きます。この動作から墨壺を使う時は線を引くのではなく「打つ」と大工は表現します。 他にも墨差し(竹を割って加工してヘラのような形をしたもの)を墨肉につけて字を書いたりして使います。現場では精度はもちろん強度も求められますので、約0.6㎜の糸を使用するのが一般てきですが、技術を競う大会などでは何より精度を求めます。0.6㎜の糸で墨を打つと墨の右と左で最大0.6㎜の誤差が出ます。よって大会では30番~60番のミシン糸に張り替えて使用する大工もいます。 |

|---|

|

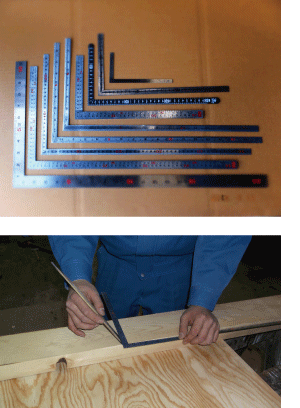

建物を作るのに必要な「指矩」-さしがね-を紹介します。

大工道具といいますと、「切る」「打つ」「削る」といった木材加工や細工する作業が多いです。 ところが、いきなり木材を加工することはできません。 設計に従って加工するための基準、つまり切る長さや厚みを決めてやらねば細工はできません。 どこを切るか、穴をあけたりするかを指示するための道具。 それが「指矩」です。 一軒の建物を作るにあたって大工は指矩を使って材料に基準となる墨をつけます。 普段、現場で指矩はメートル法と尺貫法(目盛りは33分の1メートル単位で1寸の長さに等しい=1寸は3.03cm)を表記されているものを使用しています。 裏面にも目盛りが振ってあり裏の目盛りは角目と丸目があります。 角目は表の1.414倍単位で、この長さは表目盛りに2の平方根を掛けたものに等しく、正確な45°を作成するために使われます。 また、角目で丸材の直径を測れば丸材からとれる角材の最大幅を求められます。丸目は表目盛りの3.142倍単位で振ってあり、円周率を掛けたものに等しいです。指矩の別名を曲尺(かねじゃく)とも言います。曲尺には二つの意味があり、一つは長さの単位。もう一つは直角を見るための道具としての意味です。 本来指矩は木造建築における屋根の木材寸法を出すために大切な道具です。指矩には規矩術というものもあり、仕口や継手をその他接合部が作れ、勾殳玄(こうこげん)を用いれば屋根勾配や寄棟、入母屋といった隅木を作ることもできます。今では指矩を十分に使える大工が少なくなっており、技術継承である昔ながらの木造建築を建てる事が出来る大工が居なくなっている現実です。 |

|---|

|

大工道具の「鋸」を紹介します。鋸は刃が付いた、のこ身と柄で構成されています。

のこ身は弾力性がある薄い鋼板で、片側または両側に細かいのこ刃が多数刻まれています。

のこ刃は「目」という単位で数えます。部材の繊維方向や作業の目的によって、形や数が異なります。

切る効率を上げる為に、刃の形状やあさりなど、さまざまな仕組みがあります。

あさりとは、別名刃振り、目振り。刃を一枚おきに外側に振り分け、刃の厚み以上の厚みをつけています。

刃の摩擦を減らし、効率良く切り屑を出すための仕組みです。あさりが狂ってくると、切り線が曲がるなどの問題が起きます。

柄にはキリなど軽い材が使われています。すべり止めに籐を巻いたもの、プラスチック製やゴム製など取り換え式の柄も各種あります。現在では目立ての煩雑さや目立て職人の減少から、替え刃式が主流になっています。 日本の鋸は手前に挽いて切ります。部材の繊維方向によって縦挽き、横挽き、使用目的が異なる両刃、畔挽き、挽きまわしなど、さまざまな種類があり、用途によって使い分けます。当社では毎年「子ども木工教室」、市から依頼された年は「女性の大工塾」で皆様に体験して頂く機会を設けておりますが、まっすぐ線を引いて、その通りに切ることは難しいと実感される方も多いと思います。 |

|---|

|

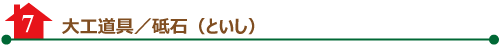

砥石は粒子の大きさによって、荒砥(あらと)、中砥(なかと、なかど、ちゅうど)、仕上げ砥(しあげど)の3種類に大まかに分類されます。

荒砥は、刃が変形しているもの、又は大きな刃欠けをしているものを荒削りします。 中砥は、荒砥ぎの目を残さないように砥ぎ面を綺麗にします。仕上げ砥は、中砥で出来たわずかな傷まで取り除き、刃をさらに鋭くします。 砥石の利用は古く、磨製石器の製作に利用された時まで遡り、石器時代以降、あらゆる年代の遺跡から出土し、もっとも初期の道具の一つです。 砥石の中には天然のものと人造の物があります。人造砥石は19世紀にアメリカ合衆国で製造が開始されました。 均質であり、入手も容易であることから、現在では広く流通しています。 天然物は、刃物へのあたりが柔らかいことなどを理由に、依然として愛好者が多いようです。 天然石の原料は主に堆積岩や凝灰岩などであり、荒砥は砂岩、仕上げ砥は粒子の細かい泥岩(粘板岩)から作られ、中でも放散虫の石英質骨格が堆積した大堆積岩が良質であるとされています。 人造砥石の原料は主に酸化アルミニウム及び炭化ケイ素で、製法と添加物により、それぞれ数種類以上の特性に分かれます。 そのほかにもダイヤモンドや、ガーネットなどの宝石や、立方晶室化ホウ素なども原料として用いられています。 砥石は主に金属製の刃物の切れ味が落ちた際に、切れ味を復元するために使用されます。 人が自分で刃物を研ぐ際に使用する市販の砥石は長方形が多いですが、動力を利用し機械などに組み込まれている砥石は、厚みのある円形で外周端面を使って砥ぐものと円形の面を使って水平に回転させて砥ぐものがあります。 また刃物を研ぐとき、砥いでいるところが削られて、表面が凹んでしまうので時々平らなもので整えながら砥ぎます。 また、砥いだり整えたり強いると徐々に砥石が薄くなってくるので割れないように気を付けなければなりません。 砥石は人類の初期からの道具であり、現代での切削工具(のみ、ドリルなど)では得られない加工精度を用いられる工具として重宝されています。 |

|---|

|

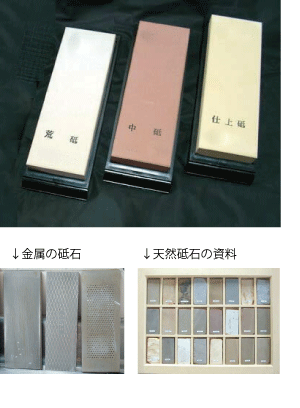

今回、紹介させていただく道具は現場でも活躍している「丸のこ」です。

材料を切るという作業効率を良くするには必要な道具です。

丸のことは…一般的には「電気丸のこ」と呼ばれており、円形の「のこ刃」を電気モーターで1分間約5000回転させ材料を切断することができます。直線切りであれば、手鋸で切るより素早く切ることができ、専用の丸のこ定規を使えば真っ直ぐに切ることや斜めに切ることもできます。丸のこにも種類がいくつかあり、大きさによっては角材などが一回では切り落とせない事もあり、切る面を変えながら使用することもあります。のこ刃も様々な種類があり、金属・ブロック・レンガ・コンクリート等色々な材料を切断や切れ目を入れることができます。使用するにあたっては、本体と刃の組み合わせが適正かを調べてから使用してください。丸のこはホームセンターでも購入できますが、誰でも簡単に使える道具ではありません。我々も、手鋸で真っ直ぐや墨通りに確実に切れるようになるまでは、使用はできませんでした。「手で真っ直ぐ切れないのに、機械で真っ直ぐ切れる技術はない」と教わったことがあります。一歩間違えれば、大事故に繋がってしまうことがあるからです。

例として、 ①大きい角材を無理に力を入れて切ろうとする。 ②材料をおさえている指ごと切ってしまう。 ③切っている材料同士がのこ刃を噛んでしまい、丸のこが跳ね返ってくる。 ④切っている材料の厚みよりのこ刃を出しすぎて下の物まで切ってしまう。など、普段から使用している職人でも気を抜くと起こり得ることなのです。 丸のこは便利な道具ですが、危険も伴うので無理な姿勢や角度で使用するのは避けたいとこです。 他に今、現場では「充電丸のこ」も流行っています。バッテリーを差し込むだけで使用できます。コードレスなので、ちょっとした作業や屋根の上などで電気を必要としないので便利です。ただ、切る力は電気より劣るので大きい材料の切断には向いてません。 現代は電気工具が便利で作業も早くなる反面、基本となる手作業が疎かになってしまわないように日々努力したいものです。 |

|---|

|

普通にはカッターで通じますが、正確には「カッターナイフ」です。ちなみに余談ですが、関西では「Yシャツ」をカッターと言いますね。

ご存知の方いると思いますが、カッターナイフは、日本で発明されました。 その会社は、大阪の岡田工業株式会社(現:オルファ株式会社)です。 ナイフが、切れなくなったときに「板チョコ」のように折って新しい刃が出れば砥がずに切れ味を持続できるという発想です。 この岡田工業は、カッターナイフを全世界展開するために、社名を「折る刃」から連想し、「オルファ」に変えました。 現在、100か国以上に輸出されるようになっているそうです。 カッターナイフ業界では、一番有名ですね。当時からカッターナイフを製作している「NTカッター」という会社も存在します。 大工は、道具としてはあまり使用しませんが、梱包を開いたり、小物を削ったり(鉛筆等)、柔らかいシート状の物を切るときの使用が考えられますが、常に持ち歩き便利に使用しています。 大工は、幅の広い刃の大型を主に使用しています。 大型は、グリップが付き持ちやすく力が入りやすい形が多いですね。 大形には、グリップタイプが多く見受けられます。 今回の、写真はスリムタイプ(小型刃)です。 スリムなのは、良い面も有りますが力が加えにくい事、細かく作業するにはもう少し持ちやすい方が良いです。 そこで、木の加工でグリップを作ってみました。 市販の、カッターにグリップを取り付けると木の手触りの優しさが加わりとても使いやすくなります。 大工の、器用な面のお知らせです。 なお、小型刃には、刃先角度が30度の鋭角刃で「細工刃」が存在します。この刃は、さらに細かい作業に適していますので、現在使用中のカッターナイフの交換時にこの細工刃を検討してみては、いかがでしょう。 以前。オルファの社員の方は、社内では「細工刃」を使用している方がほとんどでこれを使うと元には戻れないと言っていました。 ただ、販売店も存在を知らない事多いようですので探してみて下さい。 |

|---|

|

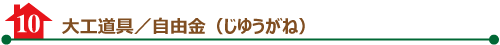

自由金は文字のとおり自由に動く二枚の金属性板を、角度を写し取りたい場所に合わせ丁番で締め付けて固定し、必要な角度を写し取る便利な道具です。

差金では写し取るのが難しい角度が簡単に写す事が出来るので、現場では大活躍です。

また、丸太の様な複雑な形を写し取る為の特殊な道具もあります。何本もの針金が並んだ様な形をしたこの道具は、写し取りたい対象に押し当て、針金をその位置で固定する事で写す事の出来る優れものです。 どんなに優れた技術を持った大工でも、加工するための線(墨)が歪んでいたり間違っていては良い仕事はできません。 一流の大工は加工するノミやノコギリは当然ながら、これらの墨を引く道具の使い方に秀でています。 皆様も自宅でDIYを行う時は、どれだけ正確な墨を引くかを意識して取り組むと良い作業が出来るようになり、もっとDIYを楽しめる事と思います。 |

|---|

0120-704-047

0120-704-047